I - Des indices de l'ouverture d'un océan alpin

A) Des indices tectoniques

A l'ouest de l'arc alpin, dans le massif du Pelvoux, il est possible de trouver des failles d'orientation Nord-Est - Sud-Ouest, qui sont en fait des failles normales. Elles traduisent une contrainte de distension et sont datées a 190 Millions d'années.

Voila donc ce qui s'est passé 190 Millions d'années auparavent:

B) Des indices sédimentaires.

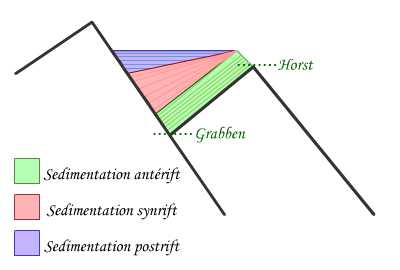

Rappel de la configuration de la sédimentation :

Dans les alpes on trouve, à certains endroits, des séries sédimentaires pouvant atteindre des centaines de mètres, dans d'autres endroits tres rapprochés, elles ne font que quelques mètres. La seule explication possible à cette observation est que la sédimentation (calcaires, marne) se soit déposée a niveau des grabbens alors que les materiaux détritiques se sont déposés au niveau des horst.

Les radiolarites sont des roches sédimentaires qui proviennent de l'accumulation de tests silicieux, c'est à dire de petits organisme : les radiolaires. A leur mort, ils se déposent et se compactent. Actuellement, ces radiolaires vivent dans les plaines abyssales de plus de 4000 mètres de profondeur, donc leur présence dans les alpes témoigne qu'il y avait forcément un océan et qui était, de plus, très profond.

C) Des vestiges du plancher océanique

On retrouve actuellement dans les alpes, dans les zones médianes dans le massif du chenailler, de l'ancienne lithosphere océanique.

En effet, on trouve à cet endroit une succession de 3 types de roches:

- Des basaltes à l'aspect de coussins qui ressemblent fortement au basalte des dorsales océanique

- Des gabbros qui ont subi des transformations, ce sont des métagabbros, phenocristaux hornblende ou phenocristaux de clorite et actinote. Ils ont subi un métamorphisme hydrothermal.

- De la serpentine

Ces ophiolites sont le témoin d'une lithosphere océanique mais qui n'est jamais entrée en subduction (pas de minéraux caracteristiques)

Les ophiolites ont été datées entre -150 et -80 millions d'années et donnent une estimation de l'age de l'océan.

II - Les traces de la fermeture de l'océan

Les métagabbros sont très présent dans les alpes. Leur étude nous permet de témoigner d'une ancienne subduction.

A) Témoins d'une subduction

Dans la zone la plus externe de l'arc alpin (ouest), on retrouve des métagabbros à hornblende, mais aussi à clorite et actinote. Ils appartiennent au faciès des schistes verts et témoignent juste d'un métamorphisme hydrothermal.

Lorsqu'on se déplace vers l'est, plus précisement vers Queyras, on trouve des mineraux comme le glaucophane, ces roches appartiennent au faciès des schistes bleus. Elles témoignent d'une augmentation de la pression et une deshydratation, or ces transformations n'ont lieu que dans les zones de subduction.

Si on se déplace encore vers l'est, on trouve cette fois des minéraux grenat et jadéite, ce sont des éclogites. Ils ne peuvent se former que suite à une deshydratation,une augmentation de la pression et de la temperature. Ces conditions ne sont réunies que dans les zones de subduction. Ils sont donc le témoin d'une subduction.

B) Une zonation du métamorphisme

Le métamorphisme est croissant d'est en ouest, il traduit le sens de la subduction. La plaque "Française" aurait plongé sous la plaque "Italienne".

C) Une partie de la croute continentale aurait entamée une subduction

On trouve dans la partie interne de l'arc alpin des roches qui possèdent un minéral particulier appellé coésite.

La coésite est un mineral de quartz qui aurait subi une très forte pression. Elle témoigne que des roches de la croute continentale auraient subi une subduction mais qui a évidemment échouée.

On a daté les metagabbros trouvés dans les alpes, leur âge correspond à l'intervalle -70 -50 millions d'années. Cette datation nous renseigne sur la période de subduction dans les alpes.

Les roches a coésites datent, elle, de -50 à -40 millions d'années, elles marquent la transition subduction/collision

III - Des indices de la collision continentale

A) Epaississement crustal: Témoins de la collision

Lorsque deux blocs continentaux s'affrontent, on assiste à un épaississement de la croute continentale.

a) Des reliefs positifs en surface

Lors de la colision, la lithosphère continentale, sous la contrainte de compression va tout d'abbord se fracturer et donner naissance à des écailles crustales. Elles s'empilent les unes sur les autres et donnent naissance au relief positif

b) Des reliefs négatifs en profondeur: les racines crustales

Au niveau des alpes, on aperçoit que le moho (limite entre croute et manteau) est beaucoup plus profond que d'habitude, il peut atteindre 50 Km. Il correspond à un épaississement de la croute en profondeur: la racine crustale

B) Le raccourcissement crustal

Plusieurs phénomenes sont impliqués:

- Failles inverses, ce sont d'anciennes failles normales qui vont rejouer en failles inverses lors de la collision

- Un chevauchement

- Des plissements

IV - L'évolution d'une chaine de motnagne

Le relief positif s'érode et paralellement le relief négatif a tendance à remonter.

Les chaines de montagnes disparaissent donc au cours du temps.